あとになって今入さんは、子供時代の自分が何の気なしにノートに描いていた影丸のスケッチを発見してびっくりした。

自分は第6部から読み始めたのに、その自分が「かげまる」と記して、見たことないはずの第4部の絵を描いていた。総集編の写しではなく、話の前後を知らないゆえの勘違いが入っている。

伊賀者に化けて欺こうとする敵がおり、火傷をして醜い顔になった伊賀忍者がいる。自分は話の流れを知らなくて、その醜い顔の人をどうみても敵だと思っている。こっちが悪役だ、と思ってノートに描いている。そして伊賀者のふりをした敵のほうを「味方」と書いている。

おそらく桶川のおばさんちにいる時期に床屋さんで見たのだ、と今入さんは思う。床屋さんにあった雑誌を、前の部分がわからぬまま読み、ノートに描き写していた。すてきなマンガだと思ったのだろう。

そういえばこんなこともあった。

テレビで影丸の人形劇を見た記憶があり、自分は影丸が好きだからそれを見たと思っていた。だが調べたら、その放映は自分がまだサンデーを買う前の桶川時代に始まっていた。第1部の記憶は鮮明だが第2部はあまり覚えていない。おじさんの家に移り環境が変わったので終わりのほうは見ていないのだ。

自分は以前から影丸に触れていた。

今入さんは思う。

「もしかしたら自分はずっと影丸が好きだったのかもしれない」

もしかしたら自分はこれが好きなのかもしれない、好きだったのかもしれない。そういう言い方を今入さんは時々する。

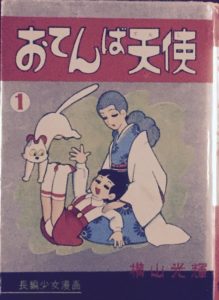

今入さんは次第に横山光輝という作家を意識するようになっていった。

中学生になるとお小遣いが1000円にアップし、月刊誌などを買う余裕もできた。いろいろ読むうち、面白いと感じた作品がると横山作品だったという経験が何度かあり、自分は横山光輝というマンガ家が好きなのかもしれないと思い始めた。

17歳のとき、今入さんは上尾のおじさんの家を出た。

小5から買いためた週刊少年サンデーは相当な量になっていた。新書などは持っていけたが、週刊誌は持ってゆけなかった。

「一応は捨てないでねとは言ったけど」

だが綺麗に捨てられた。

「仕方ない。何年分か、けっこうな量で場所もとるし。おじさんちは子供さんもできて、それもあって出ることになったんですが、当時ああいうモノはただ邪魔だ、ゴミだ、という感じだったですから」

親にお宝を捨てられたのをきっかけに蒐集にのめりこんだマニアは多い。今入さんの場合も、この喪失がその後の蒐集の原動力になったことは疑いないが、その口から自分の所有物を捨てられた怒りや恨みは出てこない。

モノの所有、そしてそれを置いておく空間の権利の所有。おそらく当時の今入さんにとって、それらはあまり自明なことではなかった。

今入さんは人がどこで古本マンガというものを買うのかも知らなかった。新書はそこそこ持っていたが、なくしたマンガを取り戻そうとしたとき一体どこへ行けばいいのかわからなかった。

ひとつだけ確かだったことがある。それは、この先自分は働いて自分の力でお給料を貰ってゆくということだった。

*******

記憶に残る大きな買物をしたのは、確か19歳か20歳の頃、名古屋で漫博のような集まりがあり、親戚の子たちと遊びに行ったときのことだ。今入さんはそこで横山の「夜光島魔人」を8000円で買った。

高度成長の右肩上がり時代だったとはいえ、大卒の初任給が3万程度の頃だった。親戚の子たちが、ええっといって驚いた。

その頃、世間は安田講堂やあさま山荘で揺れていた。安保闘争、学園紛争の高まりの中、当時の人気マンガは権力への反逆や高度経済成長に取り残された人々を描き、学生たちは『マガジン』をかかえてバリケードの中で読んだという。

同じ忍者マンガでも、白土三平の「忍者武芸帳」「カムイ伝」は反体制の学生たちの旗印となって「全学連のバイブル」と称された。

横山光輝のマンガには、そのような反体制的な思想、怨念や情念のようなものは見られない。影丸たちは徳川幕府に仕え、体制維持のため死力を尽くす。そしてしばしば「幕府のイヌ!」と罵られる。影丸は個としての悩みをもたない。アイデンティティの疑いは描かれない。横山光輝の世界はそれとは異なるところに広がっていた。

たとえば1970年、よど号のメンバーが「われわれはあしたのジョーである」といって飛び立った年、今入さんは17歳で、上尾のおじさんの家に置いてあったサンデーを捨てられ、どうしようかと考えていた。

それはあの時代の歴史の表舞台と違う、まったく別の出発だった。