Contents

6 ラリー・ウッドのサインをもらう

当時のホットホイールの特別な色合い、スペクトラフレーム(キャンディーペイント)。

「パールがかったホットピンク、これが特に特別な色。青も少し入ってて紫っぽいでしょう。これがねえ、いいんですよ」

前述のように、キャンディーペイントはクリアカラーを吹くのだが、特にこの色は下地が透けて見えるから、とにかく下地がうまく磨けてないとダメなのだそうだ。

どんな車種でもこの色は特別だ。この色を手元に置くのは晴れがましいこと。

AEさんは愛するホットホイールの中で、名誉なホットピンクの車を見せてくれた。

*************

あれはAEさんが奇跡的に「バイフォーカルのブリスターパック入り」を手に入れて、うかれていた時のこと。

横浜のミニカー屋さんから、ラリーが今度来日するよ、という情報が入った。来月、横浜で車とミニカーの祭典があり、そこへラリー・ウッドが来るというのだ。

ラリーといえば、ホットホイールの誇るデザイナーだ。

お気に入りのホットホイールを眺めてうっとりする生活に満足していたAEさんだったが、これをデザインしたのはいったいどんな人たちなのか、考えるときもあった。

一度、ぜひ本物にお会いしたい。いや、会わねばならんだろう、会ってお礼を言いたいのだ。

これは絶対行かねばならない。

当日、AEさんはサインの列に並んだ。

本当は会場限定の品を買ってそれにサインをもらうのだが、秘蔵の品にサインが欲しくてこっそり準備していた。

順番が来た時、ハロー!と叫んで、そっちのほうをそっと差し出した。

ラリーはひとめ見て「It’s old casting!」と叫んで目を見開き、破顔一笑した。

「なんで日本にコレが残ってるんだ? お前のか?!」

めちゃくちゃ嬉しそう、そしてどこか懐かしそうだった。。

「あなたの仕事でこれが一番好きだ。コイツを作ってくれて本当にありがとう」

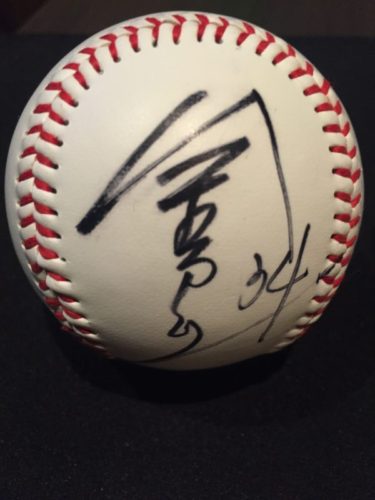

これがラリーにサインしてもらったバイフォーカル。

AEさんがブリスター現品を差し出したので、マジックを握ったラリーは一瞬躊躇したそうだ。

なんでもアメリカでは普通、現品に直接サインすることはなくて、プロテクターの外側からサインするんだって?

いやOKOK、ラリー、あなたのサインを現物にしてほしいんだ。

AEさんはそう説得し、書いてもらった。

7 ホットなんだ!ホットホイールだ!

ホットホイールのサイドライン、「シズラー」は、マテルが1970年売り出したシリーズだ。

外からの動力では物足りない、車は自分で走ってほしいという願望を実現したものらしいが、とにかくすごい勢いですっ飛んでゆくのだという。

AEさんは言う。

「ホットホイールは回転するスポンジ、つまり外部動力で加速するんですが、シズラーはニッカド電池とモーターを積んで、自力で走れっていうタイプ。これがクレイジーなスピードで、全然強度考えてねえだろうって設計で、コース外れてどっかつっこむとぶっこわれる」

やっぱりマテル、考えることが車バカ。Aさんは満足そうに言った。

しかし当時モノのシズラーは、そのままでは動かない。ニッカド電池が経年劣化で腐食するからだ。それを走れるよう直して売っている、いわゆるリペア屋がいるという。

「すごい便利なサービスでしかも安い。でもアメリカの人は他人の手が入ったのは好まない。どんなに綺麗に直されていても、当時のままのボロボロのモノのほうを欲しがるんですよね」とAEさんは言う。

「どちらが正しいということじゃない。それがマニアの心意気だから。でもリペア屋の人たちのことはとても好きです。かれらは自分の責任で自分の車を走らせる。誰かに責任を問わない。この車がいけないのはオレのせいだ、だから走れるように治すのだ、って。そういうスピリットが好き」

リペア屋は、売れる売れないじゃなくおもちゃのリメイクがホントに好きという人らしい。

アメリカでホットホイールをやってる人に悪い人間はいない、とAEさんは断言する。

「みんなホントに好きでやっている。だからあったかいんですよ」

AEさんの愛するアニメの中のセリフのように。

「クールじゃない、ホットなんだ!ホットホイールだ!」

ラリー・ウッドのサイン入りをもうひとつ。マグ

AEさんは最近、反省しているという。

サスペンション機能を削られた近年のホットウィールを否定してきたことに対してだ。

「自分は最近のホットウィールの足回りを好きじゃないけど、マテルが30年前から値段をほとんど変えず、子供たちにこれを提供し続けているのはすごい。それを考えると、走らなくなった、とかあんまり悪口を言えない。

今の時代、レッドラインをサスペンションまで復元したら1000円は超えてしまう。子供が気軽に手に取れることを優先したマテルは、本当にホットな会社だと思いますね」

マテルっていいなあ。マテルが好き。

既存のキャラが欲しい訳じゃない。

オレはこういじった、こう表現した。

空想が屹立する座としてのおもちゃ。

それを体現するホットホイールは、AEさんの内なるおもちゃ観に火を点けて、今もびりびり刺激する。独立不羈の気概でシビれさせる。根性入れて想像の世界を自分の手でつかむのだ。それがおもちゃだ。それこそリアルだ。つまり、生きている実感だ。

アメリカのモーターカルチャーのエッセンスをホットホイールに注入し、その魅力に偉大な貢献をした人物、ハリー・ブラッドリー。そのかれは「1984年の車が1966年にバックしてきたみたいだと自分が思うようなもの」をデザインすることからスタートしたという。(既出)

それからほぼ半世紀が経った。未来はあまりいい調子ではない。

ミスタ・ブラッドリー。あなたがどのような意味でそう言ったのか、正確なところはわたしにはわからない。けれど、多様であることがいよいよ難しいものとなり、自由への意志が深刻に試されつつある現在、わたしはふと、G・オーウェルの『1984』を思い出す。

アメリカ、そして日本。わたしたちはそれぞれどこへ向かってゆくのだろうか。

そのどちらにも、しのびよる不安と恐れの中で『1984』を読む者たちがいるだろう。世界の至る所で暗い風の音に耳を澄ます者がいるだろう。

AEさんというコレクターの内側で、ホットホイールやドールやソフビ、さまざまなおもちゃは一つのものとなり、かれの世界をつくっている。生の実感に境界はなく、想像力の水脈はつながっている。

おもちゃに憑かれ、おもちゃと共に生き、本物のリアルを追い求める現代日本のトップコレクターを揺さぶり続けるモノ。

アメリカ・マテルのホットホイール。

( 2017年5月)

或る日のまんだらけ中野店・門

- 1

- 2